家住杭州的趙大爺去世剛滿三個月,三個子女就因遺產問題鬧上法庭。大女兒手握父親臨終前修改的遺囑,要求獨享老宅;二兒子聲稱十幾年貼身照顧老人應有補償;小女兒則搬出二十年前的借條要求折算房產。鄰居搖頭嘆息:「老爺子在世時,三個孩子逢年過節搶著表孝心,現在為了套老房子,親兄妹連基本的體面都不要了。」這個案例揭開多子女家庭最殘酷的真相——父母就像粘合劑,一旦離世,某些子女的薄情本性便暴露無遺。

一、薄情者的三大典型特徵

1. 「情感啃老族」的虛偽面具

這類子女常以「貼心小棉襖」形象示人,實則把親情當作投資。廣東家庭調解中心數據顯示,在遺產糾紛案件中,43%的原告是曾經頻繁給父母買保健品、陪旅遊的子女。他們擅長用短期情感投入換取長期利益,某位調解員總結:「給老人洗三次腳能念叨三年,真正臥床伺候時卻找不見人。」

2. 功利主義者的親情計量

薄情者心中自備隱形計算器,南京大學家庭關係課題組發現,這類人探望父母的頻率與遺產預期值呈正相關。

他們會精準計算每次探望的成本收益,上海某律所記錄的案例中,有子女在父親確診癌症後立即諮詢遺產稅政策。

3. 責任逃避大師的甩鍋藝術

華中師範大學調查顯示,在多子女贍養糾紛中,68%的薄情者會強調:「當年爸媽更偏心哥哥/姐姐」。

他們用「受害者心態」合理化自己的冷漠,武漢一位社區工作者透露:「有子女在老人彌留之際還在爭論誰小學多上過兩個補習班。」

二、父母走後現原形的深層邏輯

1. 利益糾葛撕破情感偽裝

北京遺囑庫統計顯示,92%未做公證遺囑的家庭會發生遺產糾紛。當父母這個「裁判員」離場,子女從合作關係變為競爭關係,某心理諮詢師比喻:「就像突然撤掉桌布的魔術,露出底下凌亂的杯盤。」

2. 贍養成本觸發人性考驗

廣州社科院調研發現,照顧失能老人1年以上的家庭,兄弟姐妹關係惡化率達79%。久病床前無孝子,更何況是本就感情淡漠的手足。天津某養老院護士見證:「有兄妹為均攤每月13000元護理費,竟用Excel表精確到小數點後兩位。」

3. 情感帳戶的透支危機

薄情者往往早年過度透支親情信用。浙江大學家庭經濟學研究顯示,頻繁用「以後房子歸我」承諾換取當前照顧的子女,在父母去世後手足信任度僅為正常家庭的1/3。

三、給中老年父母的三條保命建議

1. 建立情感防火牆

① 65歲前完成遺囑公證並告知全部子女② 重要資產分配保留書面依據③ 培養至少1個非子女監督人(如律師、社區幹部)

2. 設置責任熔斷機制

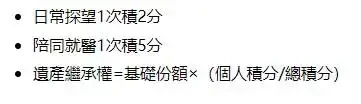

杭州某街道推行的「贍養積分制」值得借鑑:

3. 培育家庭共同體意識

北京某退休教師每月組織「家庭議事會」,用集體決策解決三大難題:① 醫療方案選擇(85%子女因治療費用產生過矛盾)② 節日團聚安排(73%家庭因輪流問題引發爭吵)③ 遺物處理方式(61%兄妹因舊物件分配翻臉)

結語:

親情不該是精心計算的生意,更不是秋後算帳的籌碼。

父母能留給子女最寶貴的遺產,不是存摺上的數字,而是手足間割不斷的羈絆。正如日本作家島田洋七在《佐賀的超級阿嬤》中所寫:「真正的家人,是把對方放進未來藍圖裡的人。」與其擔憂子女薄情,不如趁早用智慧築牢親情堤壩,讓手足之情經得起生死別離的考驗。